Dentro de la exposición

Pensar como un pulpo

Varios artistas de la exposición «Ciencia fricción» nos hablan de su relación con el saber científico y cómo lo incorporan a sus estrategias creativas. Sus voces, junto con otros referentes de la muestra, abren vías posibles para el largo camino del contacto entre especies.

Un texto de Maria Ptqk, comisaria de la exposición.

Tiene tres corazones, una vida breve para un animal de semejante tamaño y un sistema nervioso complejo, aunque muy distinto al humano. Astuto y embaucador, posee una gran capacidad de aprendizaje, pero, a diferencia de otros animales llamados inteligentes, prefiere la vida en soledad. Cada día, la ciencia aporta nuevos datos sobre la fabulosa existencia de los pulpos, datos que desafían nuestras ideas sobre lo que significa pensar o sentir.

En esas zonas de fricción donde biología y filosofía se inspiran mutuamente, avanzando ambas un poco a ciegas, el arte juega un papel crucial. Conector entre disciplinas, traductor entre lenguajes acostumbrados a no entenderse, su método sin método, volcado en el proceso y la experimentación, lo convierte en un fértil campo de pruebas para imaginar esas otras formas de vida que, como la del pulpo, apenas llegamos a intuir.

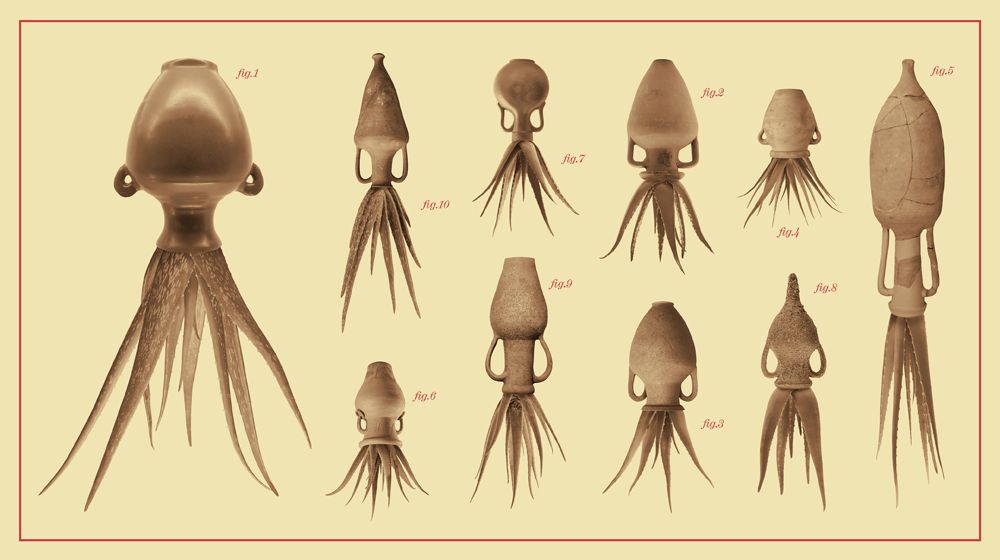

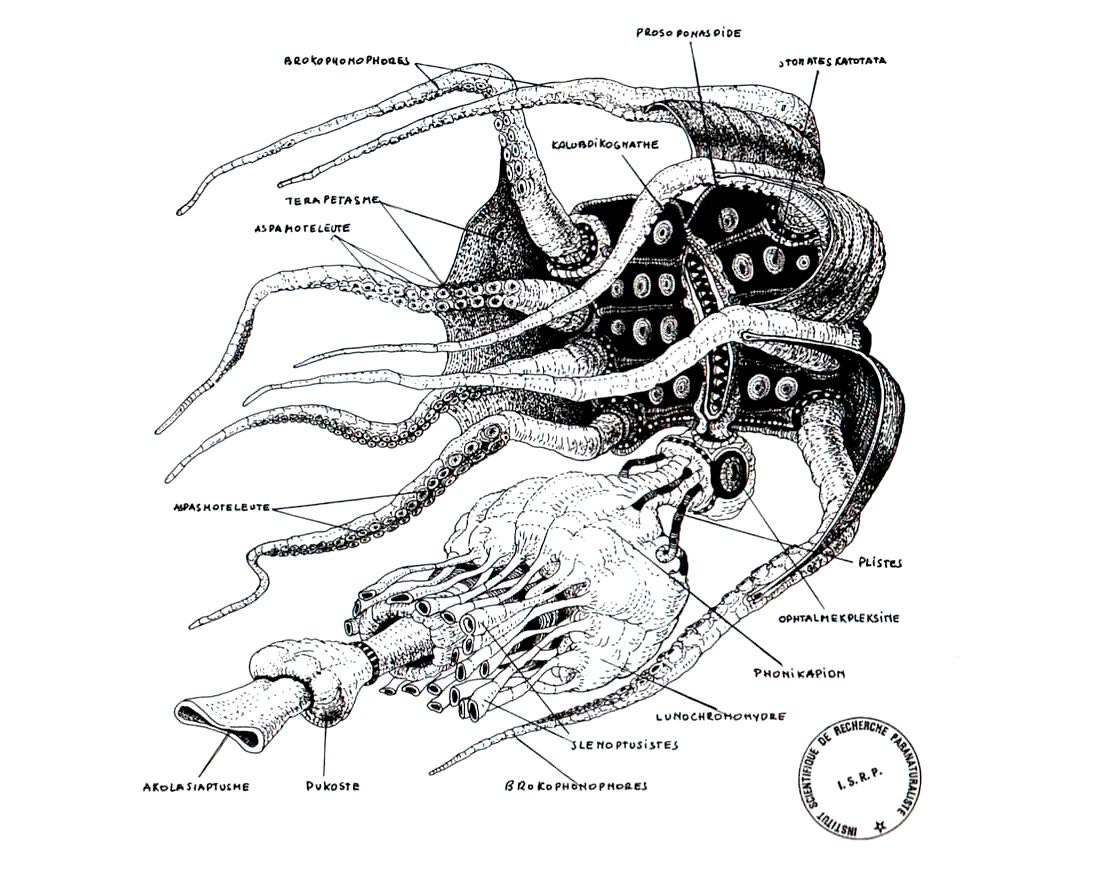

Lumanter Phusagrion, 1988, Vilém Flusser y Louis Bec, Vampyroteuthis Infernalis: A Treatise, with a Report from the Institut Scientifique de Recherche ParanaturalisteLouis Bec, espécimen de , University of Minnesota Press, 2021.

Lumanter Phusagrion, 1988, Vilém Flusser y Louis Bec, Vampyroteuthis Infernalis: A Treatise, with a Report from the Institut Scientifique de Recherche ParanaturalisteLouis Bec, espécimen de , University of Minnesota Press, 2021.

Saber con el cuerpo

Aún no está claro si lo que hace la piel del pulpo cuando cambia de color (verde, azul, gris, amarillo, ocre, naranja…) es una expresión de lo que ocurre en su interior, un reflejo de lo que ocurre en el exterior o simplemente otra cosa. ¿Es una piel-antena, una piel-pantalla, una piel-ojos, una piel conectada a las neuronas del cerebro o a las neuronas de sus tentáculos, que son la mayoría? En el relato Autobiografía de un pulpo de Vinciane Despret, el simbionte Ulysse trata de explicárselo a la científica que lo ha venido a observar. Lo llama «sugestiones carnales».

Quienes estudian desde la neurología cómo funciona la conexión entre cuerpo y mente insisten en que, cuando una persona dibuja, las manos no simplemente ejecutan las órdenes del cerebro, sino que, de un modo incomprensible, piensan. Según dicen, en la concentración que se produce al mirar detenidamente algo para dibujarlo, o al tratar de expresar ideas abstractas mediante el trazo, la observación se une al gesto, y el registro, a la comprensión. De la acción combinada de las manos y el cerebro surge algo que ni las manos ni el cerebro pueden realizar por sí solos.

Es tal vez una de las razones por las que aún hoy, en la era del píxel, la ilustración científica continúa siendo imprescindible para el estudio de los seres vivos. Zoólogos, entomólogos o botánicos recurren a ella, más que a la fotografía o el vídeo, para captar el color exacto de una hoja o la nervadura de un ala. Captar, no solo en el sentido de capturar sino también de comprender.

Desde Alexander von Humboldt o Charles Darwin hasta Francis Hallé, es cierto que los grandes naturalistas han sido a menudo habilidosos dibujantes. Maria Sibylla Merian entendió la relación entre insectos y flores a fuerza de dibujarlos, igual que, mucho después, Ernst Haeckel se entregó obsesivamente a la representación de radiolarios antes de concluir que la complejidad de la vida no podía contarse sin inventar una palabra nueva: Ökologie. Los dibujos de corales y los arrecifes de ganchillo de Petra Maitz, como las pinturas escultóricas de Susana Talayero, ella misma inspirada en Merian, expresan este tipo de pensar-hacer. Aunque vinculadas de modo distinto con la ciencia, ambas funden movimientos, sensaciones, conexiones mentales y, por supuesto, materiales (grafito, tintas, papeles o textiles, con su origen vegetal, mineral o animal) para producir algo que no es la simple ejecución de una técnica.

Sentir en red

Uno de los aspectos más desconcertantes de la biología de los pulpos es que su sistema nervioso no está centralizado en un órgano principal, como el de los humanos, sino distribuido entre este y sus ocho tentáculos, donde se localizan la mayor parte de sus neuronas. Los tentáculos, además de poseer sentido del tacto y del gusto, muestran autonomía y capacidad para tomar decisiones. Según el experto en cefalópodos Peter Godfrey-Smith, para entender la mente del pulpo hay que imaginarla como una orquesta de jazz: a veces los músicos (los tentáculos) se coordinan para tocar juntos (a las órdenes de una dirección central), pero otras veces se separan, improvisan e interpretan sus propias melodías, al margen de la melodía principal. En su opinión, los pulpos viven fuera de la división común entre cuerpo y cerebro.

Nos cuesta concebir un animal mental y corporalmente descentralizado, pero en la naturaleza existen multitud de organismos que viven su vida en red. Las plantas y los hongos son los más conocidos, pero también los insectos considerados superorganismos, como las abejas o las hormigas. “Todos somos líquenes”, afirma el biólogo Scott Gilbert para expresar la idea de que, desde un punto de vista rigurosamente biológico, no existe tal cosa como un individuo. Somos más bien ecosistemas simbióticos, multitudes compuestas por diferentes formas de vida (también nosotros, con nuestros 200 genes microbianos por cada gen humano, somos en realidad gigantescas colonias de bacterias). Lynn Margulis acuñó para ello el término holobionte.

En Holobiont Society, Dominique Koch se pregunta por las implicaciones de esta evidencia científica. ¿Qué significan la política o la sociedad si el cuerpo humano no es sino una aglomeración de microorganismos? En la tierra de nadie donde fallan las palabras, la edición de imagen y sonido produce sentido de otra manera. Mediante pliegues y superposiciones, las escalas (micro, macro, meta) se mezclan unas con otras en un humus incierto y generativo. Inspirada por la obra de Haraway, Koch crea una experiencia inestable, un lugar donde habitan los problemas, no las respuestas.

MyconnectSaša Spačal, Tadej Droljc, Mirjan Švagelj, Anil Podgornik, , 2021.

MyconnectSaša Spačal, Tadej Droljc, Mirjan Švagelj, Anil Podgornik, , 2021.

«No sabemos cómo piensa un hongo», afirma Saša Spačal sobre la interfaz de traducción humano-hongo Myconnect, «pero la experimentación tecnológica nos puede acercar a ello, ampliando nuestra capacidad de percepción hacia los no-humanos». Aquí también, la técnica se alía con la especulación para imaginar una comunicación entre especies facilitada por señales eléctricas. Si todos los seres vivos somos sensibles a la electricidad, ¿podríamos inventar un lenguaje para conectarnos a través de ella? ¿Podríamos así percibir algo parecido a lo que siente un organismo en red? Este idioma de frontera, continuando con el ejercicio de ciencia fricción, podría llamarse Opistoconto, el nombre de la rama de eucariotas de la que procedemos humanos y hongos, nuestro último ancestro común.

Ser des-humano

El nuevo habitar terrestre que busca restablecer contacto con nuestras compañeras no humanas necesita de este tipo de compostajes impuros. Ejercicios de ensayo y error, investigaciones radicales, transdisciplinarias e indisciplinadas, experimentos que no pueden realizarse en los laboratorios porque sus preguntas no se consideran pertinentes, ideas extrañas para la ciencia que se abren paso en el campo de la creación artística.

Trans*Plant, el experimento de transfusión de clorofila desarrollado por Quimera rosa, tampoco se realizó en un laboratorio. Lo acogió, después de una larga investigación, la galería Kapelica, especializada en bioarte. En palabras de sus creadoras, Trans*Plant prolonga su búsqueda continuada sobre el tema de la identidad: primero en torno a las categorías sexo-género y ahora sobre las taxonomías que separan a unas especies de otras. En ambos casos, juegos de ordenación del mundo en los que no queda claro dónde acaba la ciencia y empieza el gobierno de los vivos. En ese lugar resbaladizo se inscribe también Ernesto Casero con su ficción de protestas posthumanas. El resultado, entre absurdo e irónico, muestra hasta qué punto necesitamos renovar los lenguajes de la imaginación política si queremos hacer sitio para otras formas de sensibilidad, subjetividad o inteligencia.

Curiosamente, las protestas fake de Casero no están tan alejadas de las que proponen las investigadoras del Instituto de Biología Marina de Oregón con Octopi Wall Street. Formulado en clave de humor, como una broma para frikis de los invertebrados, el cartel es una crítica sólida al antropocentrismo que subyace en las taxonomías del mundo natural. Porque, si el 97 % de los animales son invertebrados, ¿cómo es posible que el imaginario sobre el mundo animal esté tan abrumadoramente dominado por vertebrados? ¿Qué pugna por la identidad se esconde detrás de esta «avaricia taxonómica»?

¿Cómo sería una taxonomía no-antropocéntrica? ¿Una taxonomía presidida, por ejemplo, por el género Octopus, con sus más de 170 especies, como inteligencia superior? Para ello habría que recordar que la mente del pulpo es el resultado de un camino evolutivo distinto del humano, cuya bifurcación tuvo lugar hace 600 millones de años. Pensar como un pulpo sería, entonces, volver a contar la historia de la vida a partir de aquel último punto de contacto, con la inteligencia descentralizada como dominante y la centralizada como subsidiaria o anecdótica. El octópodo como rey de los cefalópodos, junto a sus hermanos nautilos, jibias y calamares, descendientes de sus primos-ancestros los moluscos, separados de aquella otra rama lejana de la familia que dio lugar a unos pocos vertebrados.

La taxonomía es, de hecho, un campo de batalla agitado dentro de la biología, donde cada gran descubrimiento se traduce en disputas y negociaciones. En ella se cruzan argumentos científicos, controversias filosóficas, luchas de poder (zoólogos contra botánicos, microbiólogos contra todos) y grandes dosis de especulación. Si ya resulta difícil pensar como un pulpo o escribir la historia de la vida con el cefalópodo como narrativa central, hace falta mucha imaginación para acercarnos a la siguiente frontera en la comprensión de la inteligencia: la de los seres que carecen incluso de cerebro. Como el blob, cuyo apodo proviene de una película de 1958 protagonizada por una terrorífica ameba alienígena. El blob real, el terrestre, es Physarum polycephalum: un organismo unicelular —es decir, que todo él es una única célula— actualmente ubicado en el grupo de los mixomicetos (literalmente, hongos-moco) en el reino de los protistas, que es precisamente el «taxón cajón de sastre» (¡así se llama en la jerga taxonómica!) creado para los eucariotas que no son ni exactamente animal, ni exactamente hongo, ni exactamente planta. Con su textura entre baba y moho, el blob no tiene neuronas, pero es capaz de memorizar la salida de un laberinto. Su estudio, en el que convergen varias disciplinas, es pura ciencia fricción: un terreno experimental que derriba todas las certezas sobre la idea misma de pensamiento.

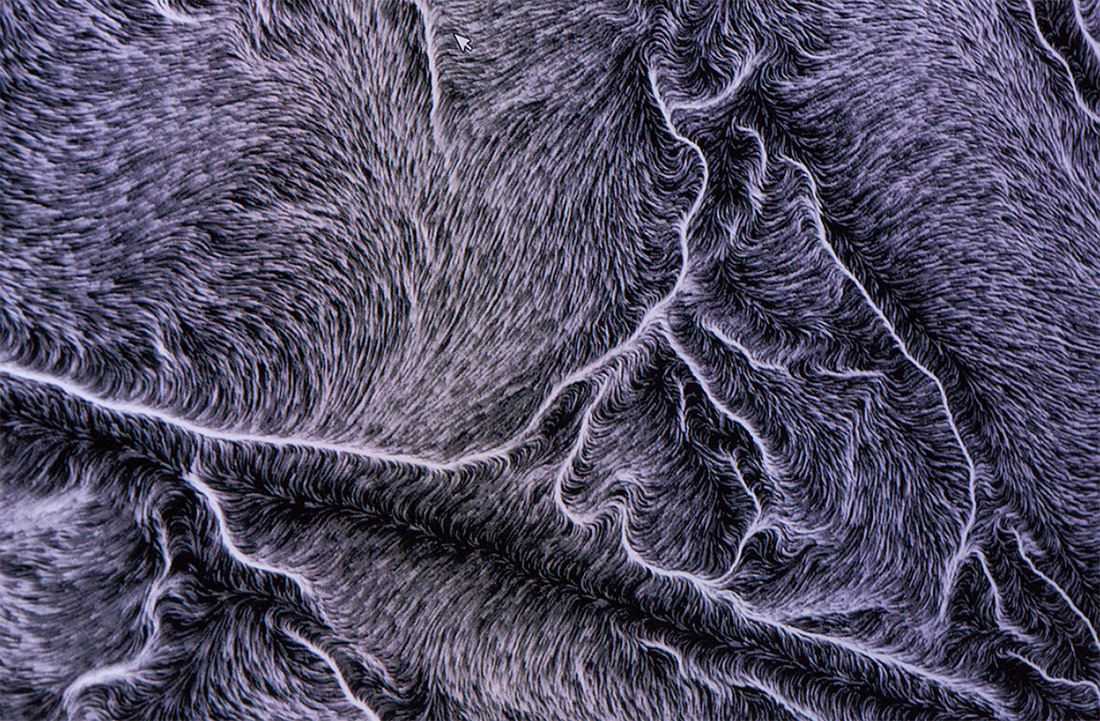

Physarum polycephalum, también conocido como blob.

Physarum polycephalum, también conocido como blob.

Una última nota sobre la palabra pensar que da título a este texto, un guiño al ensayo de Vinciane Despret Penser comme un rat (2009). Despret relata que mantener el título fue un acto de resistencia ante la presión de sus colegas para que especificara el sentido de la palabra pensar o, en su defecto, eliminara la conjunción como que daba a entender una equiparación entre el pensar de las ratas y el de los humanos. Se aferró a ese título para mantenerse a sí misma y al lector en «el malestar», para «hacer perceptible la dificultad que plantean los significados que no se solapan sino parcialmente», porque esa falta de correspondencia es justamente la que pone a trabajar tanto el pensamiento como la imaginación.

Ciencia fricción

Vida entre especies compañeras

12 junio — 28 noviembre 2021

¿Es posible imaginar otras historias terrestres? ¿Podemos pensar otras maneras de vivir entre especies diferentes? La exposición explora estas cuestiones a través de una selección de obras artísticas y de piezas de divulgación científica. Plantea un cambio de mentalidad y de sensibilidad que cuestiona la supremacía de la especie humana y apuesta por una visión del mundo entendido como un ecosistema en el que conviven todas las especies del planeta